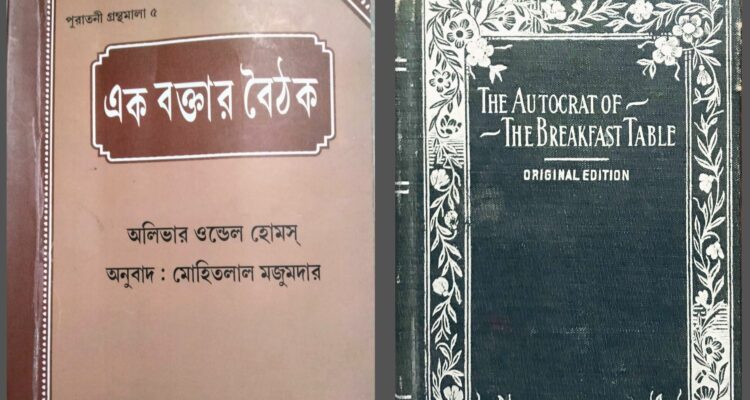

অলিভার ওন্ডেল হোমসের এই প্রবন্ধ সংকলন দ্য অটোক্রাট অব দ্য ব্রেকফাস্ট টেবিল প্রকাশিত হয় ১৮৫৮ সালে যেটা তার কবিসত্ত্বা পরিচিতিমূলক বই এবং খ্যাতিমান চিকিৎসক মহিমাকে ছাড়ায় যায় এর কাব্যিক, দার্শনিক এবং রসিকতার ব্রিকোলেজে। কবি ও প্রাবন্ধিক মোহিতলাল মজুমদারের অনুবাদে বাংলায় এই বই প্রকাশিত হয় ১৯৫২ সালে। তিনি অনুবাদে এর নামকরণ করেন এক বক্তার বৈঠক। এই বই অমিতা চক্রবর্ত্তীর পছন্দের একটা বই। পড়তে পড়তে তিনি রোলান্ড বার্থার ‘ডেথ অব অথর’ ঘটান, এবং এ ক্ষেত্রে অনুবাদক এবং লেখক তার পাঠে বইয়ের ক্যারেক্টারে পরিনত হয়। পড়ুন অমিতা চক্রবর্ত্তীর বুক রিভিয়্যু।

নিজের মনে ‘এক বক্তার বৈঠক’ চলতেই থাকে

যেন একটা আয়না ছিল। হাত থেকে বেরিয়ে গিয়ে অনেকগুলো আয়না হয়ে গেছে। যে তাকাবে টুকরো আয়নায় সে তার নিজের প্রতিচ্ছবি দেখবে। লেখক লিখলেন নিজের চিন্তাধারার ছবি, একটা পান্ডুলিপি। এক পান্ডুলিপি থেকে এক বই,অনেক সংখ্যা হল। যে যখন পড়ছে সে তার চিন্তাধারা দিয়ে নির্মান করছে প্রতিচ্ছবি, নিজের মত করে। বছর, দশক, শতক পেরিয়ে এক পান্ডুলিপি কত অগুনতি মানুষের ভাবনায় একাত্ম হল। কি আনন্দময় এই প্রবহমান ধারা। এমন এক আনন্দযাত্রার নাম The Autocrat of the Breakfast Table( ১৮৫৭-৫৮)। অলিভার ওল্ডেল হোমস ( ১৮০৯-১৮৯৪) এই গ্রন্থের লেখক। এই বইটির অন্য দুই পর্ব The Professor at the Breakfast Table ( ১৮৫৮-৫৯) এবং The Poet at the Breakfast Table (১৮৭২)। মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২) দ্যা অটোক্রাট অব দা ব্রেকফাস্ট টেবল বইটির বাংলা অনুবাদ করে নাম রাখেন এক বক্তার বৈঠক এবং তার সম্পাদিত বংগভারতী মাসিক পত্রিকায় ( ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৫৯) অনুবাদটি প্রকাশ করতে থাকেন। এই তথ্যগুলো প্রাসঙ্গিক অনুদিত বইটার ভূমিকা থেকেই পাওয়া। একটা বিষয় উল্লেখ করতে চাই, মোহিতলাল মজুমদার প্রয়াত হন ১৯৫২ সালের জুলাই মাসে, আর এক বক্তার বৈঠক অনুবাদ প্রকাশ শুরু করেন ওই একই বছর এপ্রিলে। অর্থাৎ মৃত্যুর মাত্র তিন মাস আগেও নতুন উদ্যোগ। এই সুযোগে তার কর্মপ্রেরণা আর নিরন্তর উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। যাই হোক, এত বছর পর ২০২৫ এ এই সুখপাঠ্য অনুবাদ পড়তে পারলাম গ্রন্থমালা সম্পাদক বিশ্বমিত্রের সেরিবান সংস্করনের (জানুয়ারি, ২০১৩) কল্যানে। লেখক থেকে পাঠক পর্যন্ত সংযোগের এই যে নিরন্তর ধারা, সে যেন ওই গানটার মত … কোথা হতে আসি কোথা ভাসি যাই…।

বইটা পড়তে পড়তে আসলে আলাপ চলেছে লেখক-পাঠকের। অলিভার আর আমার।যদিও এই লেখক এখন বর্ণমালার সমাহার, তবে তার চিন্তা আর বক্তব্য এতোই প্রাণবন্ত, যে আমার মনে হয়েছে বইটার বিভিন্ন ছত্র আমার মধ্যে যেসব কথার ঝর্ণাধারা উতসারিত করেছে, সেসব কথাগুলো আমি অলিভারকেই বলে চলেছি… ।

‘যা হারিয়ে যায় তা আগলে বসে রইবো কত আর…।’

এই একটা বাক্যের পর তিনটে ডট দেওয়া আমার খুব পছন্দের। মনে হয়, কথাটার আরও কিছু বাকি আছে। আনডিফাইন্ড। যা ডিফাইন্ড তার আর কিছু বাকি নেই। যা বলা হলো তার মানে ওই তাই। যদিও এক কথার হাজার মানে করা যায়, তবুও, দৃশ্যত এবং কার্যত ডিফাইন্ড কিছু সীমিতই হয়। আনডিফাইন্ড মানে অনেক অনেক সম্ভাবনা। অনেকটা আমাদের স্কুল পাশ করার আগে পর্যন্ত একটা সময় যেন, যে সময়টা থেকে বড় হওয়ার সাথে সুযোগ আর সম্ভাবনার দ্বার খোলা। বড় হতে হতে মধ্য বয়স পেরিয়ে গেলে যা হওয়ার তা হওয়া হয়ে যায়। তখন মানুষ যা হয় তাকেই নানা কায়দায় জৌলুসময় করে তুলতে চায়। ডিফাইন্ড আনডিফাইন্ডের আলোচনা নিজের সাথে করতে গিয়ে মনে পড়লো আমারই নিজের কথা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস রুমে লেকচার শুনতে শুনতে আমি চলে যেতাম এক কল্পনার রাজ্যে। ভাবতাম,আমার খুব প্রিয় কেউ এসেছে। আমি ক্লাস করছি। আমাকে একটু ঝুকে খোজার চেষ্টা করছে রমের বাইরে থেকে। আমি বাইরে যাবার অনুমতি নিয়ে বেড়িয়ে যাচ্ছি। একসাথে হাটতে শুরু করবার পর থেকে কল্পনারা বিভিন্ন দিন বিভিন্ন গল্প সাজাতো। অনেকটা নাটকের সিকোয়েন্সের মত আমি দৃশ্যগুলো রীতিমত চোখে দেখতাম। প্রতিদিন প্রতি ক্লাসে এভাবে আমার কল্পনাগুলো ক্লাসরুম থেকে হেটে বেড়িয়ে যেতো। কিন্তু যেদিন সত্যিই যা ভাবতাম তার কাছাকাছি কিছু একটা বাস্তবে ঘটে গেল, তার পর থেকে ওই ধরণের কল্পনারা হারিয়ে গেল। ওই যে ডিফাইন্ড হয়ে গেল অনেকটা! যাই হোক, মূল কথা ,আনডিফাইন্ড হলে অনেক কিছু হতে পারে, ডিফাইন্ড কিছুর নতুন কোনই সম্ভাবনা নেই। যা আছে তাই আছে, তাই থাকে। আমার শিক্ষকতা জীবনেও ছাত্রদের ধ্রুবক-চলক বোঝাতে গিয়ে অনেকবার বলেছি, টু ইকুয়াল্টু টু। কিন্তু এক্স এর মান তুমি টু, থ্রি কেন, যা খুশি তাই বসাতে পারো। এই এতো কথা মনে এলো অলিভার ওল্ডেল হোমস এর ‘দা অটোক্র্যাট অব দা ব্রেকফাস্ট টেবিল’ বইটার দুটো লাইন পড়ে। আর মনে মনে এই ভেবে হাসলাম যে আমি না জেনেই বেশ একটা দার্শনিকসুলভ চিন্তা করে গেছি, যাকে মোহিতলাল মজুমদার অনুবাদ করেছেন এইভাবে… ‘যত হিসেবী কেজো বুদ্ধি আছে, সে হল পাটিগনিতের এই সূত্রটির রকমফের মাত্র–২+২+৪। আর যে বুদ্ধি দার্শনিক প্রকৃতির, সে চলে বীজগনিতের এই ছাচে–ক+খ+গ।’

বৃত্তবন্দীদশা…

পাটিগনিত-বীজগনিতের অন্তর্নিহিত মাহাত্মের সাথে মানুষের চিন্তাজগতের তুলনা করায় অলিভারের একক বক্তার বৈঠকের এক শ্রোতা সন্দেহ প্রকাশ করে ফেলেন, বলেন ওসব লাইবনিজ (Gottfried Wilhelm Leibniz) অনেক আগেই বলে গেছেন। মনে পড়ে গেল ইউনিভার্সিটিতে যখন ক্লাসে বসে থাকা অবস্থায় আমার মন হেঁটে চলে যেতো ক্লাসরুম পেরিয়ে ডিপার্টমেন্টের বাইরে, তখন কোন এক সেমিস্টারে লাইবনিজ থিওরেম পড়িয়েছিলেন কোন এক শিক্ষক। প্রসংগে ফিরি। লাইবনিজের কাছ থেকে কোন সভায় এক বক্তার বৈঠকের প্রফেসর এসব শুনেছেন এবং সেগুলোই বলে চলেছেন, এমন কিছু শ্রোতাটি বোঝাতে চাইছেন ভেবে প্রফেসর বলেন,

‘…কি বললেন? আমি সেই সভার একজন সভ্য কিনা যারা পরস্পর কেবল নিজেদেরই প্রশংসা করে? অর্থাৎ, যার নাম “অন্যোন্যতোষিণী সভা”?’ প্রফেসর নিজের সপক্ষে এও বললেন, গুনীগন সভাকে লোকে নিন্দে করে অন্যোন্যতোষিণী সভা নাম দিয়েছেন। “অন্যোন্যতোষিণী সভা” কথাটা শুনেই পড়া বাদ দিয়ে ভাবতে বসলাম, আরে, এতো আমার দেশে আমার সমাজে খুবই কমন ঘটনা। এক একটা ছোট বড় সোসাইটি বানিয়ে লোকেরা নিজেরাই নিজেদের তোষামোদি করেন, আর নিজেরাই নিজেদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন।

আমরা তো এদেরই দলবাজি করা বুঝি। আবার যখন প্রফেসর বলেন, ‘যত উদারচেতা শিল্পী,গ্রন্থকার,সমাজহিতৈষী,বিজ্ঞানী ও পন্ডিত-সকলেরই উচিত ঐ রকম “অন্যোন্যতোষিণী সভা”র সভ্য হওয়া।যার নিজের প্রতিভা আছে বাঁ কোন একটা বিশেষ গুনে গুনী, সে আরেকজন গুণীকে শ্রদ্ধা করবে না কেন?’, তখন আমি মনে মনে বলি, ঠিক, ঠিক। একটা সভায় বা দলে যদি শিল্পী, সাহিত্যিক,বিজ্ঞানী রাজনীতিবিদ, বা এমন আরো গুনীজন থাকেন যারা অন্যের নিষ্ঠার বিষয়ে সমঝদার হন, তাহলে বরং উতকর্ষের চর্চাই হবে। এমন সভা কি দল, সবই সমাজ-সংস্কৃতিতে নতুন চিন্তা, নতুন মাত্রা যোগ করতে সক্ষম হবে। আবার এমন ধারার যারা আছে তারা এতই উচ্চমন্যতায় ভোগে যে নিজেকে জাহির করাই উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়, ফলে তারা তাদের ছাড়া অন্যদের আক্ষরিক অর্থেই নিচুজ্ঞান করে। মুর্খ এবং বোকা ভাবে, আরো স্পষ্টভাবে বললে, তাদেরকে নিজেদের সভায় জায়গা না দেবার কথাও ভাবে। ঠিক এই পয়েন্টটা মনে করিয়ে দেয়, তারা আসলে ইনফিরিয়রিটি কম্পলেক্সেও ভোগে, ভয় পায় তার আসন না ক্ষয়ে যায়, কিম্বা তাকে না অন্য কেউ ছাড়িয়ে যায়। এও তো এক বৃত্তবন্দী দশাই।

‘আমার আমি নাই রে… ‘

আইডেন্টিটি ক্রাইসিসের সাথে আমিমূলক ভাবনার যেমন সম্পর্ক আছে, অহংমূলক ভাবনার সাথেও কিছু সম্পর্ক আছে। দাপটের সাথে আমি-প্রকাশ হলে অন্য সকল আমি তাকে অহংকারি বলে। বিনয়ের সাথে নিজেকে প্রকাশ করলে বলে, ওর কোন অহংকার নেই। যেমনই হোক, এই প্রকাশ ছাড়া এক আমি অন্য সব আমির সাথে যোগাযোগ করতে পারে না। কৈশোরে এই আমিমূলক গোলকধাধা আমার মাথাটা খারাপ করে দিতো। বহুকাল পর এসব ভাবনা আবার ফিরে এলো অলিভার ওল্ডেল হোমস পড়তে পড়তে…

‘…মানুষমাত্রেরই একটু অহমিকা আছে, সেটা কীসের মত জানো?সামুদ্রিক পাখিদের পালকে একটা আঠার মত পদার্থ আছে- সেই রকম। ঐটে থাকার দরুণ ওরা অনায়াসে বৃষ্টির জল ঝেড়ে ফেলতে পারে,সমুদ্রে ডুব দিলেও গায়ে জল লাগে না…আমার বক্তব্য এই যে, মানুষের ঐ অহমিকাটুকু থাকা ঠিক সেইরকম স্বাভাবিক–যেমন, বৃত্ত হলেই তার একটা কেন্দ্র-বিন্দু থাকবেই। তাই বলে বৃত্তটার বড় হতে বাঁধা নেই।’

তাইতো!পরিধি বাড়তে থাকে বৃত্তকে প্রসারিত করে, আবার কোন কোন বৃত্ত একটা বাবলের মত উদ্ভাসিত হয়ে মিলিয়ে যায় শূন্যে। একটা মানুষের ব্যাক্তিকেন্দ্রিক বোঝাপড়া প্রকাশের জগত যদি সেই বৃত্ত হয়, তার কেন্দ্র ব্যাক্তির নিয়ন্ত্রণেই থাকে। তার সাথে সারা দুনিয়ার ইন্টারেকশনে এই বৃত্তের পরিধি বাড়ে-কমে। কিন্তু যে নিজেই জানেনা তার কেন্দ্র কী, তার পরিধির বাউন্ডারি কতটা, তেমন মানুষ দুনিয়াটাকে তার ব্যাক্তি স্বার্থ প্রতিষ্ঠার জায়গা ছাড়া আর কিছু ভাবেনা। কখনো কখনো যদি কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে ভাবতে শুরুও করে তার স্থায়িত্ব ওই বুদবুদের মত, নিমেষে মিলিয়ে যায় হাওয়ায়। এমন মানুষের সংখ্যা বেশি বলে পরিধি প্রসারিত মানুষ রীতিমত সংখ্যালঘু। তারা একলা আর সমাজের সাথে বেমানান মানুষের মত হাটতে থাকে পৃথিবীর পথে।

‘তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা…’

এই যে এক মানুষের ভেতর অনেক মানুষের বাস, এই ভাবনাটা বোধ হয় মানুষের ভাবনাজগতের আদি-অকৃত্তিম বোধ। একদিন, মানে অনেক আগে কোন এক দিন, আমার বেশ মন খারাপ। কিন্তু আমি বন্ধুদের জমাট আড্ডায় আছি। আড্ডা ভাংতেই সবাই এগিয়ে গেল। পেছনে আমি আর এক বন্ধু ধীরে হাটছি। একজন বল্ল, কিরে তোর কি হয়েছে? আমি যা হয়নি তাই ওকে বলে বেশ একটানা কেদে নিলাম। একটু হালকা হবার পর আমরা দুজন আবার গ্রুপ জয়েন করলাম। দ্বৈত আচরণ হল, নিজের অজান্তেই, কোন পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়া এবং স্বতস্ফুর্তভাবে। আরেকদিন অন্য এক গ্রুপ আড্ডায় এক বন্ধু বল্ল, এই যে তুমি এতো কাজ কর, এতো ব্যস্ত থাকো, এসব নিশ্চিত তোমার কোন কষ্ট আড়াল করতে, ভুলে থাকতে। সেই সময়গুলোতে আমার ব্যক্তিগত কষ্ট নিশ্চয়ই ছিল। কার না থাকে! কিন্তু কাজ আর ব্যস্ততা সে তো আন্তরিক উদ্দেশ্য সাধনেই ছিল। কোন কিছু নিয়ে কেবলই ব্যস্ত থাকার কাজ ছিল না ওসব। কিন্তু বন্ধুটি যখন বল্ল, তখন নিশ্চয়ই কিছু মনে হয়েছে আমাকে দেখে। অলিভারের ভাষায় দুজন মানুষ যখন কথা বলে, তখন আসলে ছজন কথা বলে। কারণ একজনের মধ্যে অন্তত তিনজনের বাস, তাহলে দুজন মিলে ছজন।

‘ …ঐ যে ওদিককার কোনের বাড়িটা, ঐখানে আমার অধ্যাপক বন্ধু অনেকদিন বাস করছিলেন। কদিন হল, তিনি ঐ দেহটা ত্যাগ করেছেন।’

আত্মা বাস করে দেহের মধ্যে, দেহ বাস করে বাসাবাড়িতে।কোন বাসা বা বাড়ি ত্যাগ করলে দেহত্যাগের সমানই হল… দারুণ লাগলো কিন্তু অলিভার! বাসা বা বাড়ি ত্যাগ অনেকের জন্যই মর্মভেদী, তাই বলে দেহত্যাগের সাথে তুলনা! হয়তো! শুক্রাবাদের বাসাটার কথা মনে পড়ে গেল। একতলা বাসা, এল প্যাটার্ণের লাল কালো বারান্দা, তার সামনে ছোট ঊঠোন। উঠোন পেরিয়ে বড় বড়ইগাছতলা। ইচ্ছেমত ছুটোছুটি, রোদের সাথে, বৃষ্টির সাথে খেলা, লেসফিতাওলা, কটকটি আর লোডশেডিং হলে রাতে মাদুর বিছানো হাতপাখার হাওয়া। ওরকম কোন বাসাই আর ঢাকা শহরে খুজে পাওয়া যাবে না। ছেড়ে আসতে বড় মায়া হয়েছিল। তারপর কোয়াটারের পুরনো বাসা ছেড়ে নতুন বাসাটায় যাওয়ার সময় তো রীতিমত কষ্ট হয়েছিল। কৈশোর থেকে তরুণবেলায় উত্তীর্ণের কাল, যে কালে কত কিছুর প্রথম জানা, প্রথম করা,নতুন আনন্দ আর রোমাঞ্চের সাথে দেখা, তার সব স্মৃতিতে পূর্ণ ছিল কোয়াটারের চৌদ্দ নাম্বার বিল্ডিং এর বাসাটা। ওই একই কোয়াটারের নতুন বিল্ডিং এ একটা বাড়তি রুম ছিল বলে আমাদের চলে আসা। এমনকি বাড়তি চকচকে রুমটা আমার জন্যই বরাদ্দ ছিল। তবু ঘুরে ঘুরে যেতাম ওই পুরনো বাসাটার কাছে। যেন ওইখানে আমার দেহসমেত আত্মাকে ফেলে রেখে এসেছি।

ভবিতব্য

ভবিতব্য কথাটা অনেকটা ভাগ্যনির্ভরতার মত শোনায়। মানে ভাগ্যের বিধান কে খন্ডাবে জাতের। ভাগ্য তো আদতে কর্মফল। যা কর্ম করেছি তার আফটার ইফেক্ট। কিন্তু অলিভারের যেমন মনে হয়, কোন কোন ঘটনা ঘটবার পর মনে হয় এই ঘটনা ঘটবে বলে জীবনে এতো পথ পাড়ি দেওয়া, আমার ওই ফিলিংসের কাছাকাছি একটা ফিলিংস হয়। সেটা হল, এই যে জীবনের এতোগুলো বছর পাড়ি দিয়ে আজ যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, এই জন্যই কি এতো বছর এতো রকম কাজ, আর এতো চেষ্টা-সফলতা-বিফলতা-উদ্যোগ! অগুনতি কাজ, তার তো কোন মানেই হয় না তাহলে, যার অধিকাংশই অহেতুক মনে হয় আজ! অনেকটা পরীক্ষা দিতে বসলে যেমন মনে হয় এই কটা প্রশ্নের উত্তর পড়লেই তো হতো। পুরো বই আর এতো প্রশ্নের উত্তর পড়ার কি দরকার ছিল? এটা অবশ্য যারা পড়তে ভালোবাসে তাদের চিন্তা নয়, তারা শিখতে চেয়েছে তাই পড়েছে। ভালোবেসে পড়েছে। তাহলে কি জীবনের বেশির ভাগ কাজ ভালো না বেসেই করা? অলিভারের আরেকটা কথা কিন্তু সত্যি। অলিভারের একক বক্তা, মানে প্রফেসর বলছেন, ওর নিজের লেখার দুয়েকটা লাইন যদি নিজের কাছে উতকৃষ্ট বলে মনে হয়, তখন নিজের উপরই সন্দেহ জাগে, এটা আগে কোথাও পড়েছেন কিনা। নিজের এই কথার বিপরীতে অলিভারের সাফাইটাও দারুণ, ‘একটা যে নতুন তত্ত্ব আমাদের মনে হঠাত উদয় হয়, তার শেকড় অনেক দূর থেকে একটা দীর্ঘ চিন্তার ক্রিয়া-পরম্পরায় প্রচ্ছন্ন থাকে।’

কিন্তু আমার ধন্দ অন্য জায়গায়। যাদের চিন্তাধারা অনেক পুরনো, শতবর্ষেরও আগের বলে মনে হয়, তাদের পরম্পরা কই তবে? যেমন অনেক পুরুষের নারীকে বোঝার, দেখার, ভাবার এবং মূল্যায়ন করার যে ধরণ, সে তো কয়েকশ বছর আগের কালে থেমে আছে বলে মনে হয়। তাদের কি কোন পরম্পরাই তৈরি হয়নি, কোন ধারাবাহিকতা, কোন বিবর্তন নেই? অবশ্য এটাও হতে পারে, চিন্তার ধারাবাহিক স্রোত অগ্রসর হয়েছিল, একটা ধাপ পর্যন্ত। তারপর সেটা আবার উল্টোদিকে অগ্রসর হতে শুরু করে বহু যুগ আগে ফিরে গেছে। সুকুমার রায়ের ‘হ য ব র ল’ এর উলটো বয়েস বাড়ার মত উল্টোস্রোতে ধাবমান চিন্তা।

‘অন্ধকারের উৎস হতে উতসারিত আলো’

মৃনাল সেনের কলকাতা ৭১ কিম্বা মলয়ালম গল্প পাতুম্মার ছাগল পড়তে পড়তে মনে হয়েছে এইসব পরিচালক বা গল্পকারেরা বাস্তবতার চূড়ান্ত করুণ-নির্মম পরিণতি দেখিয়েছেন যেন দর্শক-শ্রোতা কোথাও কোন আশা খুঁজে না পান। হুম, এটা ভাববার মত বিষয় যে খুব কম বাস্তব দৃষ্টান্তই আছে যেগুলো শেষ পর্যন্ত আশা জাগায়। তবু মানুষ মিথ্যে আশায় বাঁচতে চায়। জয়গোস্বামীর কবিতার মত… স্বপ্নে পথিক মিথ্যে মেশায় নিজের মনে…। অলিভারও তার একক বক্তার কথার মধ্য দিয়ে আশা জাগানিয়া হয়েছেন। বহুকাল ধরে মাঠের মধ্যে পড়ে থাকা বড়সর একটা পাথর কৌতুহলবশত কেউ যদি উলটে দেয়, তো দেখা যাবে কিছু বিবর্ণ ঘাস চ্যাপ্টা হয়ে আছে। আর তারপরই চোখে পড়বে অন্ধকারে বেড়ে ওঠা পোকারা কিলবিল করছে। বছরখানেক পর ওই জায়গাটাতেই দেখা যাবে পোকাগুলো ভূগর্ভে ঢুকে গেছে, সূর্যের আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছে সবুজ ঘাস আর ফোটাফুল, উড়ে বেড়াচ্ছে চিত্রিত প্রজাপতি। এমন সুন্দর আশাবাদী বর্ণনা করে অলিভারের বক্তা এও বলছেন, ‘…ঐ পাথরখানা হচ্ছে– অতি প্রাচীন কুসংস্কার, ঘাসগুলো হচ্ছে– মানুষের স্বভাব, যার উপর ঐ পাথরখানা চেপে থাকার দরুণ সেটা একেবারে বিবর্ণ অসাড় হয়ে গেছে; আর ঐ যে নানা রকমের কীট , ও হচ্ছে– যত কঠিন কুপ্রবৃত্তি, যা অন্ধকারে বেড়ে ওঠে।’

মুশকিলটা হল এই, অলিভারের একক বক্তা এটা বলেননি, ওই জগদ্দল পাথর আবার কেউ, কোন উদ্দেশ্যে, ঐ একই জায়গায় সবুজ সুন্দর হাওয়ায় দুলতে থাকা ঘাস আর রঙিন ফুলগাছগুলোকে চাপা দিয়ে রেখে যেতে পারে।

এই যে বই থেকে বাক্য চয়ন করে করে নিজের মনে হওয়া কথাগুলোকেই বললাম, কেন বললাম? আসলে অলিভারের এক বক্তার বৈঠক পড়তে পড়তে আমি নিজের মধ্যে রীতিমত বৈঠক বসিয়ে ফেলেছি। কত অজস্র কথা এই বৈঠকে তুমুল তর্ক-বিতর্ক-বাক-বিতন্ডা করে চলেছে! এই বৈঠকে আমিই বক্তা, আমিই আমার শ্রোতা।

কৃতজ্ঞতা/ উৎস:

১। কোথা হতে আসি কোথা ভাসি যাই– গিরিশ চন্দ্র ঘোষ

২। যা হারিয়ে যায় তা আগলে বসে রইবো কত আর– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৩। আমার আমি নাই রে– পথিক নবী

৪। তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা- জাহিদ আহমেদ

৫। হ য ব র ল– সুকুমার রায়

৬। অন্ধকারের উৎস হতে উতসারিত আলো– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭। স্বপ্নে পথিক মিথ্যে মেশায় নিজের মনে– জয়গোস্বামী

অমিতা চক্রবর্ত্তী: সংগঠক, সম্পাদক, প্রকাশক এবং লেখক। অমিতা নিজের সম্পর্কে এইভাবে বলেন: ১৯৮৮-৮৯ মিলিয়ে ৫/৬টা হাতে লেখা পত্রিকা ‘ ভাস্কর ‘ সম্পাদনা করেছি। ‘ ভাস্কর ‘ এর মুদ্রিত সংখ্যা ১৯৯১ ও ১৯৯২ এ দুটো প্রকাশিত হয়। এ দুটো সংখ্যা সম্পাদনা করেছি। ১৯৯৪ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত ত্রৈমাসিক হিসেবে ভাস্কর পত্রিকাটি ( পরবর্তীতে ‘মুক্ত ভাস্কর’ নামে) প্রকাশিত হয়। এই সংখ্যাগুলোর প্রকাশক হিসেবে এবং সাহিত্য পত্রিকা বৈঠক এর কয়েকটি সংখ্যা যেগুলো এই সময়কালেই প্রকাশিত হয়, সেগুলোর প্রকাশক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি। ২০১৪ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত গল্পপত্রিকা বয়ান এর ১৯টি সংখ্যার সম্পাদনা করেছি। লেখালেখি বলতে বিচ্ছিন্নভাবে অনলাইন পত্রিকা গল্পপাঠ, ছোট পত্রিকা টংকার, বিন্দু, মুখোসসহ আরও দুএকটি সাহিত্য পত্রিকায় ছোট গল্প প্রকাশিত হয়েছে। মুক্তস্বর, উন্মোচন, হালখাতাসহ আরও দুএকটি পত্রিকায় প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। অর্থাৎ লেখালেখি বিচ্ছিন্ন, ছাপাছাপি নগন্য।